パーシー・ヒースこそ、モダンジャズベースの教科書なのだ

ハードバップ

私はジャズの中でも、特に「ハードバップ」と呼ばれるスタイルが好きです。

現在でも、ハードバップ的な演奏をされるジャズマンもいらっしゃいますが、やはり個人的にはハードバップがもっとも元気だった時代、つまり、1950年代の演奏がいちばん落ち着くというか、しっくりくるというか、長年聴き続けているので、もう自分の細胞と血液のようなものになっちゃっているような気がするんですね。

そのハードバップの時期にもっとも活躍したベーシストの一人は誰かといえば、やはりポール・チェンバースなのではないでしょうか?

ポール・チェンバースのベースライン

昔は、少ない小遣いを握り締めてディスクユニオンの中古コーナーに足しげく通っては、「どのCDを買おうかな?」と中古CDを物色していました。

「今日は手持ちのお金が少ないから、1~2枚しか買うことができないぞ」と思うと、ハズレを掴むまいと自ずと真剣にCDを選ぶようになります。

そんな時、私が購買においての大きな判断基準にしていたのが、曲目とパーソネルでした。

そして、私が好きな時期の年代のCDをパーソネルを見ると、「チェンバース率」が圧倒的に高いのですね。

そして、ポール・チェンバースが参加しているCDを買えば、大きくハズすことはありませんでした。

その頃の私は、ベースを習いはじめたばかりだったのですが、通っていた音楽学校では、生徒は自由に資料をコピーしてもいいことになっていました(コピー代はもちろん自腹ですが)。

おびただしい量の譜面が収納されている棚の中には、ポール・チェンバースの譜面もあり、そこにあるチェンバースの譜面をすべてコピーし、夢中になって練習をしたものです。

ジャズ理論を学ぶよりも、チェンバースが「実際に出した音」をじかに身体の中に吸収してしまえば、間違いないと思っていたんですね、当時は。

で、何も深いこをと考えずに、チェンバースのベースラインをなぞっていると、だんだん疑問がわいてきました。

同時並行的にベースラインの作り方や、模範的なベースラインのお手本のような教則本を学習していると、どう考えてもチェンバースの音の選択が、「なんで、ココにこの音?」という箇所が結構出てくるんですね。

チェンバースが出した一音一音を丁寧に分析すれば、それは何度の音を重ねたんだよとか、パッシングノートとしてメロディックな処理をしているんだな、ということが分かってくるのですが、次に生じる疑問は、「どうして、このタイミングにこの音が?」なんですね。

あるいは、「どうしてこのタイミングで、三連ばかりを連発するの?」みたいな、ベースラインを形成する思考パターン。

これが、ジャズ理論に則った模範的な演奏を学習すればするほど「?」が生まれてきました。

でも、それが理由でチェンバースが嫌いになったわけではなく、むしろ、もっと好きになりました。

なぜかというと、チェンバースのそのような「カッとんだセンス」をカッコいいと感じたからです。

ノリも素晴らしかったですし。

チェンバースの素晴らしさは、マイルス・デイヴィスをはじめ、ブルーノートやプレスティッジに残した数々のレコーディングの数がそれを証明しています。

これらの音源が、今も不朽の名盤として聴かれ続けているという事実と実績が、チェンバースは多くのジャズマンやレーベルから信頼されていたという事実を物語っているからです。

だから、ジャズのことをよく分からない私が「何でこの音?」「何でこのタイミングで?」と思ったところで、それは、私の感覚がヒヨっ子に過ぎないのです。

チェンバースが繰り出すベースラインが、多くのジャズマンたちから「必要」とされていたわけで、たとえば、それは教科書の模範的な譜面からは逸脱した内容であれ、それが名演であれば、彼のベースラインは「正解」であり、「素晴らしい」のです。

そして、ベースを練習していくにつれ、私は、彼の突然ハイポジションに音域を移動させたり、開放弦をブーンと鳴らして、ドスン!と低音に着地させるラインの流れは、単純にカッコいいと感じていましたが、それと同時に、非常に合理的な運指の考え方にのっとっているのだなと思うようになり、ますますチェンバースのことを好きなりました。

ジャズベース「中ニ病」

もちろん、チェンバースだけではなく、ジャズを聴くにつれて、様々なベーシストの音源を聴きましたが、やはり「楽器初心者の中ニ病」とでも言うのでしょうか? ニールス・ペデルセンや、ミロスラフ・ヴィトウスのような白人テクニシャンのベースばかりを追いかけていた時期もあります。

彼らのベースを聴いて喜んでいる私にとっては、オスカー・ペティフォードや、サム・ジョーンズ、そして、パーシー・ヒースら、黒人ベーシストが奏でるベースは「地味」以外の何ものでもありませんでした。

しかし、今はまったく逆の評価ですが、それを感じるようになったキッカケのひとつがパーシー・ヒースの存在だったんですね。

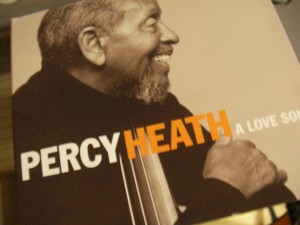

パーシー・ヒースの素晴らしさ

私は今では、パーシー・ヒースこそ、モダンジャズベースの教科書のような人だと思っています。

素晴らしい安定感。

暖かなベースらしい低音と、ハッキリとした音の輪郭。

そして、ベースライン。

この3つのバランスが素晴らしく良いのですね。

パーシー・ヒースといえば、長らくMJQ(モダン・ジャズ・カルテット)のベーシストを務めていたので、若い頃の私はMJQのことをあまり好きではなかったということもあり、彼のベースにはほとんど関心がありませんでした。

もちろん、聴いてはいたのですが「なんかオーソドックス」な印象で、それ以上のものはなかなか感じられなかったのです。

しかし、MJQ以外にも私が好きなジャズのアルバムにも彼は参加していたんですね。

たとえば、初期のマイルス・デイヴィス。

ブルーノートのマイルスがリーダーの演奏だったり、プレスティッジの『バグズ・グルーヴ』も、ベーシストはパーシー・ヒースです。

そして、これらの演奏で耳にするパーシーのベース、かなり良いんですよ。

フロントの管楽器の演奏を邪魔することなく、それでいて、他の楽器のアンサンブルに埋没していない。

これは凄いな、と思いました。

チェンバースは、尖ったパーシー

そして、ポール・チェンバースの演奏を聴いたり、弾いていたりしていた私は、チェンバースのベースのスタイルって、パーシー・ヒースをもう少し尖らせて、ラフにしたものであるということが、だんだんと分かってきたのですね。

と同時に、ピエール・ミシェロのベースも結構好きでして(バド・パウエルやデクスター・ゴードンのCDで好きになりました)、ミシェロのベースラインと、パーシー・ヒースのベースラインって結構似ているな、ということに気付くと「チェンバースだけではなく、ミシェロに影響を与えていたのって、パーシー・ヒースじゃん、パーシー凄ぇ!」と感じるようになったのです。

先述したとおり、モダンジャズ全盛期の録音の多くはチェンバースが支えています。

そのチェンバースに影響を与えているとなると、パーシーのベースラインこそ、モダンジャズの源流であるとも考えることができます。

端正で、音程を外さず、音量も大きく、音色は太く暖かく、さらにオーソドックスさの中にも光る美しさ。

パーシーが奏でるベースは、これはこれで4ビートの完成形といっても過言ではありません。

この完成してしまったものを、そっくりそのままマネしたところで意味がないというところから、きっとチェンバースは、さらに躍動感のあるラインや、中間音を多様したベースラインへと移行していったのでしょう。

たしかに、パーシーのベースよりは、チェンバースのベースのほうが躍動感はありますからね。

ロン・カーターの源流

で、さらに、チェンバースが、ある意味ディフォルメしたパーシーのラインを、さらにディフォルメし、抽象度を増していったのが、ロン・カーターのベースラインでしょう。

チェンバースのベースラインから、さらに音価を「抜く」ことによって、抽象度が増し、共演者も演奏の解釈の多様性が増します。

言い換えれば、チェンバースのベースラインを、さらに「意図的に曖昧」にしたものがロンのベースの特徴ともいえ、ロンの生来のピッチの悪さが、モードジャズの時期においては、かえってプラスに転じていた幸福な時期だったといえるかもしれません。

さらに、時には大胆な「省略」や、パターンのリフレインを曲によっては用いたことが、当時のマイルス・クインテットが追求していた浮遊感のあるハーモニー形成の一助となり、さらに、トニー・ウィリアムスの圧倒的なタイム感にもついていけたのでしょう。

ロン・カーターのベースのスタイルが理解できるまでは、かなりの時間を要しましたが、結局はパーシーのベースラインが分かれば、源流はパーシーであり、チェンバースを経由して、時代に適合したベースのスタイルに落ち着いたということが分かります。

(あくまで、ベースラインの話です。ロン・カーターのふにゃふにゃしたベースソロや、リード楽器としてベースを用いていた時期の演奏に関しては、いまだに私は好きになれません)

パーシー・ヒースあってこそのポール・チェンバースであり、ロン・カーターだった(と私は考えている)。

パーシー・ヒースおすすめ盤

そんなことを考えながら、パーシー・ヒースのベースを聴くと、ジャズの演奏を聴く楽しみが倍加したような気になります。

特に、オーソドックスでありながらも、丁寧に選び抜かれているに違いないベースラインの一音一音は、耳コピして採譜するだけでも、ベーシストにとっては、かなり勉強になるはずです。

ベーシストではない人でも、きっとパーシー・ヒースのベースの素晴らしさは理解できるはずです。

たとえば、おすすめの一枚が、マイルスがリーダーの『バグズ・グルーヴ』。

マイルスがトランペットを吹いている間は、ピアノが抜けているので、ベースラインがとても聞き取りやすいですし、演奏自体も本当に素晴らしいものです。

私は、この《バグズ・グルーヴ》は、セロニアス・モンクが奏でたアドリブの中では、最高の演奏だと思っていますが、同時にパーシー・ヒースも最高のベースラインを奏でていると思います。

ジャズファンであれば、誰もが持っているアルバムだとは思いますが、いまいちど、パーシー・ヒースのベースラインに耳をフォーカスさせて聴いてみよう!

そして。

チェンバース、ロン・カーターへと、どうパーシー・ヒースのオーソドックスなラインが受け継がれ、ディフォルメ、抽象化されていったのかに興味がある方がいらっしゃれば、《バグズ・グルーヴ》と同じブルースのナンバーのベースラインを聴き比べれば良いと思います。

チェンバースが奏でるブルースで、なかなか面白いベースラインだなと思うのは、ソニー・クラークの《クール・ストラッティン》でしょうね。

特にテーマのバックで奏でられるベースラインは、音数多く、結構遊んでいる小節もあります。

しかし、アンサンブルに溶け込んでいるところが素晴らしい。

そして、ロン・カーターの場合は、やはりマイルスとやっている時期が良いので、演奏回数の多い《ウォーキン》のベースラインを聴くと良いと思います。

テーマのメロディこそ違えど、これらの曲は、みなブルースです。

ヒース⇒チェンバース⇒ロン

この順番で、

地下⇒地上⇒空中

と、音の重心が上がっていく様子が分かります。

時代や、演奏スタイルの変遷に比例して、少しずつ、地面からベースが持つ重力が小さくなってゆくような違いを感じられるのではないでしょうか?

そして、これら演奏が収録されているアルバムは、どれもが「超」がつくほどの名盤ばかりなので、3枚ともお持ちの方も多いはず。

さっそく聞き比べてみよう!

記:2015/01/15