マイルストーンズ/マイルス・デイヴィス

モードも取り入れているが、ハードバップ気分で聴ける

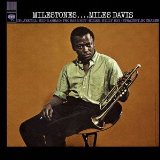

ジャケットのマイルスが着ている緑のシャツがカッコよくて、それを求めて色々な店をめぐったのだが、ついぞ同じものを見つけることが出来なかった。

もっとも、私なんぞが来ても、マイルスのようにサマにならなかっただろうが……。

●

このアルバムには、マイルスの代表曲のひとつ、《マイルストーンズ》が収録されている。

このアルバムの目玉曲だが、なぜか、タイトル表記は『マイルス』となっている。しかし、多くのジャズファンはこのアルバムを『マイルストーンズ』と呼んでいる。

●

マイルスバンド、キャノンボール・アダレイが加入しセクステット(6重奏団)になった直後の録音だが、キャノンボールの参加によって、サックスがジョン・コルトレーン一人が担っている頃に比べると、より一層サウンドが鮮やかになった。

もっとも「黄金のカルテット」と呼ばれていた、マイルス+コルトレーンの2ホーンがフロントの時のサウンドがモノトーンだったのかというと、そういうわけでもない。むしろ、巧みなマイルスのコーディネイト力によって、カラフルにサウンドが彩られていた。

では、キャノンボール参加によるカラフルさはどう変わったのかというと、それは浮き出るカラフルさといえよう。立体的に音の色彩が飛び出してくる。そんなイメージが『マイルストーンズ』にはある。

アルバムラストを締めくくる《ストレート・ノー・チェイサー》が、特にその浮き立つ色彩感覚が鮮やかなナンバーで、キャノンボールも大活躍。

セロニアス・モンク作曲のこのブルースは、多くのジャズマンが演奏しているが、これほど色彩感覚豊かなバージョンを私は知らない。

●

「好きなピアノトリオのアルバム? そりゃあマイルスの『マイルストーンズ』だよ。 ほら、レッド・ガーランドがトリオで《ビリー・ボーイ》を演奏しているじゃない?」

このようなことを、したり顔で語るマニアを2名ほど知っているが、このようなギャグ(というのだろうか?)を発するセンスをなんだかダサく感じてしまうのは私だけだろうか?

(しかも両名とも鬼の首を取ったかのごとく、しつこく何度もこのネタを披露してくるので、笑顔で話を合わせるのが疲れてしまった私。いつしか両名とも疎遠になってしまった。)

たしかに、マイルス、コルトレーン、キャノンボールのホーン奏者が抜け、ピアノトリオで演奏されるレッド・ガーランドの演奏は悪くない。

自己名義のアルバムで演奏されるリラックスしたプレイとは一線を画するムードがあり、もちろん演奏は素晴らしい。

しかし、しゃかり気にブロックコードを連打するガーランドとリズムセクションには緊張感はあるが、同時に余裕というものが感じられない。

このようなガーランドも悪くはないのだが、ガーランドの持ち味であるリラクゼーションと、彼の持ち味のひとつでもある微妙な間が殺がれてしまっている。

マイルスがあえて、トランペットやサックスを抜いたピアノトリオをアルバム中盤に挟んだのは、アルバムの流れにメリハリをつけることももちろんあったのだろうが、それ以上に自己が擁している「黄金のリズムセクション」の凄さをリスナーに見せつけるためだろう。

「どうだ、俺様のバンドのピアノとベースとドラムは最高だろ?」

この《ビリー・ボーイ》は、ピアノで弾いてみると分かるが、かなり難しい。

この難しさは、運指の難しさというよりも、あのテンポで、ガーランド得意の「同じ指の形のブロックコードを、鍵盤上を左右に並行移動」させる運動がめまぐるしく、忙しく、それこそシャカリキになって、速めに設定されたテンポの時間枠のなかに強引に押し込む行為の大変さといってもいいだろう。

大変なことを部下にやらせる。

部下は親分の前でミスることは許されず、必死になって演奏する。この必死さが異常な集中力と密度となってリスナーを圧倒する。

だから悪い演奏になるわけがない。

マイルスは、きっとそのことを分かった上で部下にやらせている。

なにしろ、「最高の部下を俺は従えているんだぜ」ということを示すためのデモンストレーションなのだから。

人使いの荒い親分ではあるが、素晴らしい演奏を生み出すために、部下にレベルの高い要求をする姿勢は間違ってはいない。

しかし、高密度かつ必死な演奏ゆえ、プレステッジ期の数あるガーランドの金太郎飴のような緩い演奏を愛するファンとしては、「嗚呼、親分にこき使われているな、いつものガーランドじゃないよ」と同情の念が湧きあがってしまうこともたしか。

「どうだ、俺の部下は凄いだろ?」とほくそ笑むマイルスはカッコいいが、

「どうだ、俺って目のつけどころがイイだろ?」とほくそ笑む「好きなピアノトリオアルバムは《ビリー・ボーイ》がはいっている『マイルストーンズです』」というジャズマニアの感性は、正直ダサいと感ずる。

なぜなら、これはピアノトリオではないからだ。

ピアノカルテットといっても過言ではない。

もう一つの楽器? それは、根性を注入する「マイルス」という存在そのものが「もうひとつの楽器」なのだ。

そう、強烈な「触媒」としての。

●

2曲目の《シッズ・アヘッド》は、タイトルこそ違えど、これは完璧に《ウォーキン》だろう。

レコーディングの途中で、マイルスとガーランドが口論になってガーランドが帰ってしまったため、マイルスがピアノを担当したことはマイルスの自伝にも書かれているとおり。

しかし、音量が低く、コードの響きも不明確なため、実際のところマイルスのピアノのバッキング、いいのか悪いのかがよく分からない。

なんだか遠くのほうでピアノが鳴っているようにしか聴こえないのだ。

おそらくマイルスの狙いは、ハードバップ的なメリハリのある流れ(起承転結が見えてしまう伴奏)よりも、より平坦でありながらも重層的な響きを含んだピアノだったのだろう。

後年、ビル・エヴァンスやハービー・ハンコック在籍時には当り前となったモーダルな手法、響きが、きっとこの時点でマイルスの頭の中にはおぼろげながらあったに違いない。

それをどうにか音として具現化しようとガーランドにディレクションをしたのだろう。

しかし、ガーランドは、それほど先進的なピアニストではなかった。

オーネット・コールマンが出現したときは、ジャズマンの間では、賛成派と否定派と真っ二つに分かれたというが、ガーランドは後者のジャズマンで、オーネットの音楽を嘲笑した一人だったという。

保守的だったのだ。

だから、親分マイルスが求めていた、新しいコードの響きを模索実現するだけの興味も根気もガーランドにはなかったのだろう。

もちろん、このアルバムの目玉曲《マイルストーンズ》も、モードジャズの金字塔となるナンバーで、ピアノの椅子に座るのもガーランドではあるのだが、実際、この《マイルストーンズ》というナンバーは、同じくマイルス作曲の《ソー・ホワット》と同じく、構造や構成は滅茶苦茶シンプルで簡単な曲なのだ。

だからこそ、簡単にやろうとすればいくらでも簡単に出来るし、逆に難しくやろうとすればいくらでも難しさを混入出来るだけの幅とスペースを持った曲ともいえる。

だからこそ、ガーランドのような保守的ピアニストでもこなすことは出来たのだし、逆に、後年のハンコック的な重層的なコードカラーで色づけることも可能な曲でもある。

モードジャズの先駆け作品とはいえど、まだまだこの時点においては、ピアニストのガーランドがモード的手法を理解した上で演奏しているとはいえず、それはおそらくベースのポール・チェンバースにおいても、アルトサックスのキャノンボール・アダレイにおいても同様だろう。

チェンバースのベースラインは、同一スケール内でのメリハリのある上昇下降運動以上の創意工夫は見られないし、キャノンボールのアドリブは、シンプルなコードの上で、一人で勝手にハードバップ的な起承転結とメリハリを設定しながら、元気よく吹きまくっている。

もちろん、皆、演奏力の高いメンバーばかりなので、曲の理解の次元とは別に、演奏の力強さ、内容は申し分ない。

むしろハードバップ的ニュアンスを残しつつの演奏なので、ガチガチのモード期に移行したマイルスの演奏よりも、親しみを感じるファンも多いのではないだろうか。

記:2011/04/30

album data

MILESTONES (Columbia/Legacy)

- Miles Davis

1.Dr.Jekyll

2.Sid's ahead

3.Two Bass Hit

4.Miles

5.Billy Boy

6.Straight, No Chaser

Miles Davis(tp)

Cannonball Adderley (as)

John Coltrane(ts)

Red Garland(p)

Paul Chambers (b)

Philly Joe Jones(ds)

1958/02/04

1958/03/04