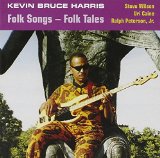

フォーク・ソングズ・フォーク・テイルズ/ケヴィン・ブルース・ハリス

2021/02/03

M-BASE派のベーシスト

自然解消してしまった、M-BASE一派。

M-BASE派とは、スティーヴ・コールマン(as)を筆頭に、グレッグ・オズビー(ss,as)、カサンドラ・ウィルソン(vo)ら新進ミュージシャンによって、ジャズにヒップホップ、ファンクなどの要素を盛り込んだ新しい音楽を探求する集団で、『サイファーシンタックス』や『エッジ・オブ・トゥモロウ』などのアルバムを筆頭に、非バップ的なフレーズや、複雑な変拍子でノレるリズムの探求など、様々な実験と新たな息吹きをジャズに吹き込んでいた。

マンハッタンに住むウイントン・マルサリスを筆頭とする新伝承派に対し、ブルックリンに住む彼らはブルックリン派とも呼ばれていた。

このM-BASEのボトムを支えたのが、エレクトリックベース奏者、ケヴィン・ブルース・ハリスだ。

スティーヴ・コールマンのファイヴ・エレメンツでのベースを勤めたこともあり、彼の柔軟な音楽性はお墨つき。M-BASE派が追求していた複雑なリズムフィギュアの骨格を提供しつづけた。

そんな彼のソロアルバム2枚目が『フォーク・ソングズ-フォーク・テイルズ』だ。

スティーヴ・ウイルソン

一聴、聴きやすい内容。

M-BASE派時代の複雑怪奇なリズムとは異なり、すっきりと整理されたシンプルかつ明快なファンクサウンドといえる。

スティーヴ・ウイルソンがフロントを張っていることも聴き易さに拍車をかけている。透明な音色で朗々と歌うスティーヴ・ウイルソンのサックスは、歌心満載。

私、けっこうこの人の屈託のないサックスが好き。

ケヴィン・ブルース・ハリスの生み出す骨格のしっかりとしたベースに自在に絡み、抜群のコンビネーションを見せるのが、ラルフ・ピーターソンのドラムだ。

そして、ウリ・ケインのキーボードが、サウンドを立体的に彩るという編成。

面子だけを見ると、難解そうな新進ジャズと感じるかもしれないが、メロディそのものは素朴な曲が大半を占める。

フェンダー・ジャズベース

編成はワンホーン・カルテットということもあり、自然、スティーヴ・ウイルソン・カルテットとしても聴けるが、さすがベース奏者がリーダーのアルバムなだけあって、ケヴィンのベースにも自然に耳がいくアレンジとなっている。

もっとも、ベースソロが多いというわけではない。

むしろその逆で、特徴あるバッキングにも耳がいく演奏内容なのだ。

彼が弾いているのは、フェンダーの70年代のジャズベース(恐らく75年モノ?)。

私も以前、フェンダーの75年のジャズベースを2台持っていたので(1台はフェンダージャパンのモデルだったが)よく分かるのだが、この年代のジャズベースの音には特徴がある。

固く締まった音。

ズン!と床の底が持ち上がるような低音の迫力はないかわりに、サウンドの腰が強く、輪郭が非常にハッキリしている。

固く締まったエレクトリックベースの音といえば、ジャコ・パストリアスの60年代前半のジャズベースが思い浮かぶが、60年代のジャズベースの音色と、70年代ジャズベースの音は同じ芯のある音でも、ふくよかさがまったく異なる。

60年代のカリッ!に対して70年代はコリッ!ていう感じ? 文字でニュアンスは伝わらないかもしれないけど。

65年までのヴィンテージ、オールドのジャズベースのサウンドは、同じタイトな締まりのある音色にもウッディなニュアンスがあるが、70年代の固く締まった音は、弦の持つ腰の強いバネの効いた金属のニュアンスを感じる音色だ。

どちらが良いか悪いかという問題ではなく、要は弾き手と聴き手の好みの問題、そして演奏する音楽にもよるが、70年代の音のほうが現代的といえば現代的かもしれない。

有名ドコロでは、マーカス・ミラーが使用しているベースがそれで(電気回路を含め大幅な改造されているが)、あのようなタイトで立ち上がりと粒立ちの鋭い音は、65年までのフェンダージャズベースとはまったくタイプの違う音色といえる。

それは、ピックアップの位置によるものが大きい。

ピックアップとは、弦の振動を拾う、いわば弦楽器専用のマイクのようなものだが、これを取り付ける位置によって、つまり弦の振動を拾う位置によってアンプから出てくるサウンドはまったくといってよいほど異なる。

フロント寄り(指板に近い位置)になればなるほど太く甘いサウンドを拾うが、リア寄り(弦を通している金具=ブリッジ に近い位置)になるほど、細く鋭いサウンドが拾われる。

ジャコ・パストリアスの固く締まったベースの音色は、リア寄り、つまり固い音が出る位置で弦をピッキングし(弾き)、なおかつリア寄りのピックアップ(固い音を拾うマイク)のボリュームを上げていたため、あのようなカリッ!と固い音が生まれていた。

しかし、70年代のフェンダージャズベースのピックアップの取り付け位置は、ジャコが固い音で弾いていたピックアップよりさらに数ミリほどブリッジ寄りの位置に取り付けられているので、よりいっそう固くて締まった音色で弦が振動する場所で音を拾い、アンプに伝えるのだ。

この時期のベースの一番の特徴の「固く締まった音」の秘密は、ここにある。

もっとも、フロント寄り(ネックの近く)でピッキング(弦をはじく)すれば、暖かく太い音が出ることは言うまでもない。ただ、ピックアップの取り付け位置からも、この時期のベースがもっとも得意とする音は、「固く締まった音」なのだ。

ケヴィンが弾くベースは、この固く締まった音をアンプ直結でそのまま弾くのではなく、フェイザー(あるいはコーラス?)をかけることによって、音のエッジをやや甘くして、なおかつタイトな音色をふくよかにしている。

固い音の輪郭はそのまま。たであ、鋭すぎる音のエッジをエフェクト処理することで、より円やかでふくよかなサウンドメイキングを施し、アンサンブルの中でも目立ち過ぎないポジションを獲得している。

もっとも、エフェクト処理はあくまで控えめ。

ゆえに、サウンドのエッジは失われていない。

甘く、かつハッキリとした輪郭で、演奏のボトムを支えているのだ。

ラルフ・ピーターソン

このサウンドメイキングがもっとも生きているのが、ラルフ・ピーターソン作曲の《イナーシャ》だろう。

ラルフ叩き出す重めのビートに、タイトなベースラインがカッチリと絡む。

細やかな16分音符のピッキングの輪郭とアタックの明晰さは、さすが70年代ジャズベースならではの締まった音ならでは。

くわえて、長めの音符を弾くときには、フェイザーがかかったふくよかで甘い音色が活きている。

この演奏を聴いてもらえればケヴィン・ブルース・ハリスというベーシストの特徴がよくわかってもらえると思うが、彼の音選びのセンスは、非常にシンプル。選択した音の一つ一つが曲の中心部を射抜いている。

もっとも、卓越したリズム感ゆえ、アクセントの置き場所や、休符を入れる位置にはかなりの工夫はなされているし、このベースラインの形成は、彼が本質的に持つ、短めでシャープな音価をフルに活かす結果となっている。

だからといって、ジャコのように細かく音符を弾きまくり空間を埋めるというわけではなく、むしろその正反対のアプローチ。つまり、ルートのように要となるトーンなどの音価は長めに取り、伸ばすところで伸ばし曲のトーナルを分かりやすく提示している。そして、長めな音価の後などに、音の“語尾”に細やかな16分音符を降り混ぜて躍動感をもたらし、リズムを力強くプッシュするという奏法が多く見受けられる。

オススメ曲は、レゲエ調のリズムで演奏される《マスター・ディヴァイン》だ。

休符を効果的に使った特徴あるベースラインで、この曲の持つ哀愁感を効果的に形作っている。

これに乗って、感情を込めすぎずに、さらりと哀愁の旋律を吹くスティーヴ・ウイルソンのサックスにグッとくる。

おそらくは、スティーヴ・ウイルソンのサックス、ついでケヴィンのベースという順番で耳がいくことと思うが、ラルフ・ピーターソンのドラミングもこのアルバムの聴きどころの一つ。

しなやかな柔軟性。出るところは出る思い切りの良さ。相棒への理解と、自分の個性のだすポイントを見極めるカン。

暴れ過ぎずにさり気なく曲を盛り上げるフィルを随所に散りばめ、あくまでサイドマンとしての役どころを心得た彼のドラミングはサスガだ。

聴き慣れてきたら、是非、さり気なく様々な試みで演奏に貢献しているラルフ・ピーターソンのドラムにも耳を傾けてみよう。

記:2006/09/27

album data

FOLK SONGS-FOLK TALES (enja)

- Kevin Bruce Harris

1.Attack Of the Shrews

2.Inertia

3.As She Glows

4.Freight Train

5.Sophie's Dance

6.Safari (The Golden Patch to Thandiwe)

7.Master Divine

8.Lona Laughing

9.Skin

Kevin Bruce Harris (el-b)

Steve Wilson (ss,as)

Uri Caine (p,syn)

Ralph Peterson (ds)

Tracy Morris (rap) #9

1993/4/23&24