ギル・エヴァンス 音楽的生涯

2022/02/22

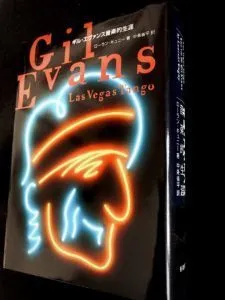

最近読んだジャズの本で興味深かったのが、『ギル・エヴァンス 音楽的生涯』(径書房)だ。

この本、分厚いんです、とても。

立派な装丁だけど。

カバーデザインは、正直言って、アメリカの安っぽいモーテルの看板みたいな感じで、個人的にはあんまりイイとは思えないのだけれど、中身のページのデザインが遊び心満載で、なかなか見ごたえがある。

で、この本高いんです。たしか、税抜きで4500円ぐらい。

しかし、納得のいくボリュームと内容で、興味深く読むことが出来た。

ギル・エヴァンスというと、アレンジの鬼才というイメージが強く、どちらかというと、知名度はあっても、彼の「顔」というか、「この人は、○○な人なんだ!」というように、一言で括れるような、明確な「特徴」のようなものが中々見え難いのか、敬して遠ざけられる人だと思うが(少なくとも私はそうだった)、この本を読むことによって、少しはそのような先入観や霧のようなものが取り払われることと思う。

もっとも、『ギル・エヴァンスの個性と発展』の《タイム・オブ・バラクーダ》のホーン陣の柔らかい「ほわ~ん」が心地よかったり、スティーブ・レイシーとのデュオ『パリ・ブルース』の極端に音数を節約して訥々としたピアノの味、マイルスとのコラボレーション、『ポーギーとベス』の、映画音楽かと思うぐらいの、ベタで豪華で派手で、だけどもよく聴くと一筋縄ではいかないオーケストレーション、はたまた晩年の「スイート・ベイジル」のライブ録音の時折垣間見せる、過激で暴力的なアレンジなどなど、曲ごとに様々な側面を見せ、一度聴いたら頭の隅にこびりついて離れないギルのアレンジがすごく好きだったりするのだが、アルバムや年代ごとにサウンドが全く違っていて、そのくせ、すぐに「あ、ギル・エヴァンスだ!」と分かるような個性豊かなサウンドカラーは、ある種、私の中では謎だった。

凝ったアレンジをする人というイメージが強いので、この分厚い本、きっと楽理的な解析などが多いのかな?と思い、楽器をやっているくせに、理論には滅法疎い私は、読みたい気持ちは山々だけども、ちょっと読むのが怖いかなと、少し怖気づいていたのだが、実際読んでみると、なかなかどうして、そんな難しげな印象はこれっぽちも感じられないで、スイスイと読める好著だった。

結局、最終的にギル・エヴァンスが目指したところは、演奏者にとっての「触媒」だったのだなぁ、という思いを強くした。

特に晩年の「スイート・ベイジル」におけるライブなんかは、メンバー各々に委ねる自由度は、思ったとおり、かなり強くて、極端なこといえば、「ただ彼がそこにいる」という状態だけで、「ギル臭」の漂うサウンドが生み出されていた(もちろん締めるところは締めていたようだが)ということは、タイプは違うが、マイルスのカリスマ性に近いものがあったのかもしれない。

タイプが違うというのは、ギルはジャズマンから「尊敬、敬愛、信頼」という念を抱かれていたことが容易に想像出来ることに対して、マイルスの場合は、サイドマンを「畏怖、戦慄、緊張」させることによって、全く違ったミュージシャンの側面を引っ張り出していたと想像されるからだ。

それにしても、この本の中の要所要所に散りばめられているギルのインタビューからの抜粋した言葉を丹念に追いかけてゆくと、この人、本当に音楽が好きだったんだなぁ、ということが良く分かる。

まぁ、音楽やっている人で音楽嫌いな人はいないんだろうけど、彼の音楽に対する深い愛情は、並外れている。

それと、音楽もそうだが、いやそれ以上に、本当に「人間好き」だったんだな、とも思った。彼の演奏者によせる深い愛情と信頼は並外れている。

彼の暖かい信頼と期待に応えられるよう、一生懸命彼らは奮闘し、素晴らしい作品の数々が生み出されたのだろう。

ギルの音楽生涯の中で、やはりり避けては語れないのは、マイルスとの一連のコラボレーション。

当然、ギルとマイルスとのかかわりに関しては多くのページ数が費やされている。

そのためか、読書中は『クールの誕生』、『マイルス・アヘッド』、『ポーギーとベス』、『スケッチズ・オブ・スペイン』をローテーションでかけていた。

読んでいると、なんだか、とても聴きたくなってしまうのだ。

すべての音楽を愛する人々に捧げたい一冊だ。

ギル・エヴァンスのファンはもとより、むしろギル・エヴァンスを知らない人に読んでもらいたい。

知らなくてもすいすい読め、最後は必ずギルの音楽を聴きたくなるから。

記:2001/11/10