ブルーノート物語(中編)

text:高良俊礼(Sounds Pal)

ブルーノート物語(前編)からの続きです。

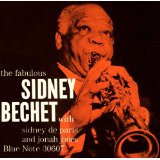

シドニー・ベシェ サマータイム

さて、意気揚々とマンハッタンの一等地にオフィスを構えたアルフレッド青年、―いや、「ブルーノート・レコード」オーナーのアルフレッド・ライオンであったが、それまで経営のノウハウをどこかで学んだ訳でもなければ、音楽業界で働いた経験もない。

勢いで尊敬するミュージシャンのレコードを作ってはみたものの、どうやって売ればいいのかも分からない。

とりあえず一番の常連として通っていたレコード店に売り込みに行き、ついでに“コモドア”というレーベルも経営していたその店の販路に、ブルーノートのレコードも加えてもらうことが出来た。

その頃のレコード生産枚数は、作品1タイトルあたり僅か50枚程度だったが、その50枚が熱心なジャズファンの間に少しづつ出回り、「ブルーノートのレコードはなかなかいいらしい」という口コミも徐々に広まり、1940年にリリースしたソプラノ・サックス奏者、シドニー・ベシェの《サマータイム》が初めてのヒット商品となった。

新人 マイルス モンク

1950年代には「モダン・ジャズ」と呼ばれる新しいスタイルのジャズが流行。

この動きを逃さなかったライオンは、自らクラブに入り浸り、無名でも才能を感じた新人には積極的に声を掛け、レコーディングを行った。

彼が声をかけた“新人”の中には、マイルス・デイヴィスやセロニアス・モンクといった後の大スターもいたし、ソニー・クラークやアイク・ケベックといった“味わい”で聴かせる玄人好みの演奏家達もいた。

ライオンのポリシー

ライオンのポリシーは、知名度やスタイルによらず「これは!」と思う個性や味わいを持ったミュージシャンを世に出すことだった。

新人だろうが無名だろうが、アーティストには公平にギャラを支払い、レコーディング時には十分にリハーサルや曲作りが出来る時間を与え、飲食のサービスも提供するなど献身的に尽くした。

ライオンの心は常に、ジャズに対する敬愛の念が熱く燃えていたが、それ以上にジャズマン、特に黒人アーティストに対する差別的な待遇に対する憤りが燃えていた。

それゆえ、彼はジャズマンに敬意を払い、まるで家族のように親身になってプライベートな相談にも乗っていた。

そんな彼の律儀で人情味溢れる行動は、ミュージシャン達に慕われ、いつしか彼の周囲には、才能豊かなジャズマンや優秀なスタッフが集まるようになった。

>>ブルーノート物語(後編)に続く

記:2014/09/10

text by

●高良俊礼(奄美のCD屋サウンズパル)

※『奄美新聞』2008年6月21日「音庫知新かわら版」掲載記事を加筆修正