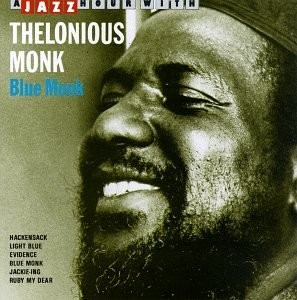

ブルー・モンク/セロニアス・モンク

ラウズ、頑張る

「またラウズかぁ」と言うなかれ。

いや、本当は私もいいたいんだけどさ(笑)、でも彼、このライブではかなり頑張ってますよ。

セロニアス・モンクは、キャリアの後期にさしかかると、10年以上、テナーサックスのチャーリー・ラウズが彼のバンドの一員として雇っている。

新曲はほとんど作曲せず、演奏されるほとんどのナンバーは、モンクのキャリア初期に書かれたものになる。

俗に言われるモンクのマンネリ時代だ。

この時期の演奏に感じるマンネリ感の原因の一つに、テナーサックスのチャーリー・ラウズの小ぢんまりとして広がりのない演奏が、まずは挙げられる。

自身のリーダー作では伸び伸びとした演奏を繰り広げるラウズだが、どうもモンクと共演している演奏は、肩に力が入りかしこまったような演奏が多い。

たしかに、ラウズは、これまでモンクと共演してきた、ソニー・ロリンズ、ジョニー・グリフィン、ジョン・コルトレーンといったテナー奏者と比較すれば、ラウズの小粒感は否めない。

しかし、ラウズのみを責めるのは酷というもの。原因はモンクにもある。

まず、先述したとおり、モンクはほとんど曲を書かなくなった。

さらに、この時期のモンクは、ほとんど練習に来なかったそうだ。

だからいつも、モンク不在のピアノなしのトリオ(テナーサックスのチャーリー・ラウズと、ベースとドラム)でリハーサルを重ねていたようで、その時のリーダーはラウズだった。

モンクは本番にふらりとやってきてピアノを弾くだけ。

モンク不在の時のバンドを引っ張るのはラウズしかいなかったわけだ。

きっと「モンク親分はきっとここらへんで、カキン!と和音を弾くけど、君らはあまりピアノに反応し過ぎずに淡々と演奏してね」などと細かく指導をしていたのだろう。

だから、生真面目で練習熱心なラウズは、練習を重ねているうちに、即興演奏のはずのアドリブパートも吹く内容が固まってきてしまい、繰り出すフレーズも似たりよったりになってしまったのかもしれない。

それゆえ、ラウズがはいったモンク・カルテットの演奏は「マンネリ」といわれやすいのだろうし、実際その傾向は強いんだけど(笑)、だからといってすべてがダメだというわけでは決してない。

男・ラウズ、やるときゃやりまっせ! な気迫が随所にみなぎっているのが、このライブ盤。

やる気があるんだか無いんだか分からない親分。 そう親分のモンクは、この時期になると過去に築き上げたスタイルでピアノを弾いている。

新たな創造性を発揮しようという意気込みよりも、むしろ過去の自分の音楽をセルフカバーし、多くの人が抱いていたであろう「モンクの音楽はこんな感じ」というイメージを演じているきらいがなくもない。

しかし、もし仮にやる気がなかったとしてもモンクはさすがだ。面倒臭くなって曲中に不協和音をバン!と叩きつけても「なるほどモンク」と思わせるものはある。

それに加えて、テナーはごまかしがきかない。手抜きはすぐにバレる。

だから、ラウズ張り切る。マンネリといわれようが、頑張る。

そして、頑張った結果がコレだ。

聴きやすい。

しかし、含蓄のあるプレイだ。

モンクではなくて、ラウズのほうが。

親分がリハにこない、新曲も書かない。ライブの仕事はたくさんある。

こんな状態の当時のモンクカルテットの中でのラウズは、日夜こなすライブの中、破綻ギリギリのラインで創造性を発揮する気分は失せていたに違いない。

マンネリかもしれないが、今日の演奏をこなしたら、明日はまた別の会場で同じ演奏が待っている。

消耗しがちな創造行為に「今」を燃焼するよりも、「今」を無難に消化して明日につなげよう。当時のラウズには、そんな意識もあったのかもしれない。

しかし、ラウズもジャズマン。

ちょっとした弾みで勢いづき、内容は同じながらも演奏内容が勢いづくことがある。

正確な録音日と会場が表記されていない、1964年のある日・ある場所で演奏されたライブが収録された『ブルー・モンク』というライブアルバムには、ちょと頑張るラウズの姿がある。

記:2009/11/21

album data

BLUE MONK (Jazz Time)

- Thelonious Monk

1.Hackensack

2.Light Blue

3.Evidence

4.Blue Monk

5.Jackie-Ing

6.Ruby My Dear

Thelonious Monk (p)

Charlie Rouse (ts)

Larry Gales (b)

Ben Riley (ds)

1964年