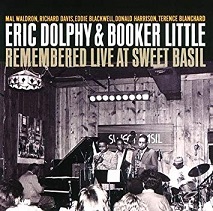

エリック・ドルフィー&ブッカー・リトル・リメンバード・ライヴ・アット・スウィート・ベイジル/テレンス・ブランチャード&ドナルド・ハリソン

2021/02/05

あの「ファイヴ・スポット」再び!

かなり前のことだが、このアルバムをディスクユニオンの中古コーナーで見つけた時は小躍りしたものだ。

なにせ、三度の飯より大好きなエリック・ドルフィーとブッカー・リトルの『アット・ザ・ファイヴ・スポット』の演奏が、四半世紀の時を経て再現されているのだから。

残念ながら、フロントの管楽器奏者2名、すなわちエリック・ドルフィーとブッカー・リトルは鬼籍にはいってはいるが、1986年当時は当時のリズムセクションだった3人は健在!

ピアノのマル・ウォルドロン、ベースのリチャード・デイヴィス、ドラムのエド・ブラックウェルの3人だ。

現在、マルとブラックウェルは鬼籍に入ってしまったものの(2018年現在)、この企画が実現したときは現役で活動していた。

この3人のリズムセクションがあったからこそなしえた名演が『アット・ザ・ファイヴ・スポット』の2枚と『メモリアル・アルバム』なのだ。

唯一無二のリズムセクション

どんなにドルフィーの演奏が熱く革新的で、リトルのトランペットが叙情性豊かで当時の時代の半歩先を行ったものであっても、やはり彼らを十全に引き立てる3人の個性がなければ、「ファイヴ・スポット」の名演は生まれなかったと思う。

今の耳で聴いても、かなりユニークなリズムセクションだと思う。

ちなみに、革新的なリズムセクションで思い出すのが、ハンコック、ロン、トニーの3人だが、彼らをマイルスが擁するのは、「ファイヴ・スポット」のライヴの3年後。

またコルトレーン・カルテットのマッコイ、ギャリソン、エルヴィンによる鉄壁のリズム隊も、ドルフィーとリトルが双頭コンボを結成していた同時期に活動をしていたが、もし彼らがドルフィーとリトルのリズムセクションを務めたとしても、両者の音楽性を存分に引き出せたかどうかは疑わしい。

まるでギターのリフのように和音の反復を繰り返す重たいマルのピアノ。

独特なベースラインと音色で演奏に攻撃性を加味するリチャード・デイヴィスのベース。

パーカッシヴで拡散的なビートを放射するブラックウェルのドラム。

1961年の夏に「ファイヴスポット」でドルフィーとリトルが奏でた演奏を彩るリズムセクションは、この3人でなければならなかったのだ。

ドナルド・ハリソン頑張る。

「ファイヴスポット」のライブから25年と3ヵ月後に「スイート・ベイジル」で行われたライヴは、この3人の素晴らしいリズムセクションがバックにつき、ドナルド・ハリソンがドルフィー役を、テレンス・ブランチャードがブッカー・リトルの役回りを演じている。

もちろん、両者の個性はドルフィーやリトルとは異なるため、まったくの「再演」を期待することは出来ないし、仮に過去の演奏をなぞったとしても意味はないだろう。

彼ら2人の素晴らしいところは、ドルフィーやリトルの「意思」を受け継ぎつつも、自分なりのアプローチで、きちんと「聴かせる」演奏をしているところだ。

特にドナルド・ハリソンに拍手を送りたい。

あのエリック・ドルフィーの役回りを演じるわけだから、そこには並々ならぬ覚悟とプレッシャーがあったことは想像に難くない。

よくもまあ、かくも重責を引き受けたと思う。

なにしろ、あの創造性に富み、卓越したテクニックの持ち主のエリック・ドルフィーのパートを受け持つわけなのだから。

ドルフィーのアルトサックスは(フルートやバスクラもそうだが)、非常にスピード感があり、音圧も高く、音の跳躍が激しいものがある。要するに音の情報密度が異常なまでに濃いのだ。

このドルフィーの引力に引きずられてしまい、楽器上のテクニックだけで音楽を処理しようとすると、中途半端な表現内容に陥ることは必至だ。

しかしハリソンは、ヘタにドルフィーをなぞるような愚はおかさず、自分なりの解釈で演奏に臨んでいる。

いや、もしかしたら、そうせざるを得なかっただけなのかもしれないが……。それだけ、ドルフィーの個性というものは強力なものだからだ。

しかし、澄んだ音色で、朗々とアルトを鳴らしきったアプローチはなかなかのもの。

ドルフィーが持つ時間間隔とはまったく異なる世界ではあるが、だからといって完全に非ドルフィー的だというわけでもなく、きちんとドルフィーの衣鉢を受け継いでいるところが随所に現れている。

カタチ違えど、根底にあるものはきっちりと継承されていると感じる。

たとえば小津安二郎監督の映画が持つ独特の世界を、現代にリメイクするとしたら、ちゃぶ台を画面中央に据えてローアングルで撮影しようとする映画監督はいないだろう。

小津安二郎が「あの時代」に表現した風景、構図だからこそ成立した世界なわけで、それを表面的に小道具や構図を真似たところで、小津安二郎の世界観を継承したことにはならないわけだ。

当然だが、小津安二郎生誕100周年記念として制作された侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督の『珈琲時光』には、ちゃぶ台は登場していない。

それと同様、ドルフィーの音色やフレージングを真似したところで、それはまったくドルフィーの衣鉢を継いだことにはならない。

だからこそハリソンは、自分自身の解釈と表現で、かつてのドルフィーの共演者たちと共に違和感のない世界を作り上げようとしたのだろう。

そして、その成果はお聴きになればお分かりのとおり、成功している、と思いたい。

もちろん、技量や表現力においては、オリジナルであるドルフィーにかなうわけがない。

しかし、だからといって「ハリソン残念!」と安易に切り捨てるわけにはいかない。奮闘、善戦しているではないか。

そして、ちゃんと聴かせてくれるのだから、これはこれで「良し!」といえるのではないか。

彼のアルトとバックのリズムに耳を澄ませば、非ドルフィー的でありながらも、どこかドルフィー的な《ザ・プロフェット》や《アグレッション》が浮かびあがってくるのだ。

もちろん、テレンス・ブランチャードの演奏に臨む姿勢も、ドナルド・ハリソンと同様なものだろう。彼もリトルのプレイをヘタになぞるような愚は犯していない。

しかし、ハリソンの純朴で一直線なプレイに比べると、あらかじめ仕込んでおいたであろう少々トリッキーでメロディアスなフレーズがここぞとばかりに出てくるアザトサが少々鼻につく局面があることは確かだ。

リチャード・デイヴィスのベース

時代が変わり、録音も変わったこともあってか、このアルバムの面白さは、リチャード・デイヴィスのベースをよく捉えているということだ。

けっこうユニーク。

ロン・カーター的に弦をスライドさせながら曖昧なニュアンスを加味させるプレイも散見されるが、ズッシン、ズッシンと重い地響きを立ててリズムを刻むリチャード・デイヴィスのベースは、なかなか一筋縄ではいかない黒光りを放っている。

この人の思考パターンはいったいどうなっているんだろう?

これはドルフィーのアルトサックスやバスクラリネットを聴いた誰もが抱く好奇心だろうが、負けず劣らずリチャード・デイヴィスのベースワークも、なかなか謎で暗示的だ。

だからこそ、ドルフィーやリチャード・デイヴィスを自己のグループに引き入れたのかもしれない。

そんなことを思わずにはいられない「謎気持ち良い」ベースを存分に楽しめるアルバムでもあるのだ。

「あの曲」は?

ちなみに『ファイヴ・スポット』の目玉曲である《ファイアー・ワルツ》は、残念ながらこのアルバムには収録されていないが、続編の『ファイヤー・ワルツ』に収録されている。

Fire Waltz: Eric Dolphy & Booker Little Remembered...Vol. 2

こちらも同日のライヴに行われた演奏が収録されているため、演奏のクオリティは変わらない。

2枚併せて聴き、そして再び25年前のファイヴスポットのライヴを聴けば、ますますドルフィー&リトルの双頭コンボが好きになることだろう。

記:2018/08/10

album data

REMEMBERED LIVE AT SWEET BASIL (Paddle Wheel)

1.The Prophet

2.Aggression

3.Booker's Waltz

Terence Blanchard (tp)

Donald Harrison (as,b.cl)

Mal Waldron (p)

Richard Davis (b)

Ed Blackwell (ds)

1986/10/04

関連記事

>>アット・ザ・ファイヴ・スポット vol.1 /エリック・ドルフィー

>>アット・ザ・ファイヴ・スポット vol.2 /エリック・ドルフィー

>>珈琲時光/試写レポート