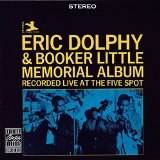

メモリアル・アルバム/エリック・ドルフィー&ブッカー・リトル

2021/02/10

《ブッカーズ・ワルツ》好きの女性サックス奏者

《ブッカーズ・ワルツ》が大好きな女性がいた。

彼女は、アルト・サックス吹き。

幕末・明治初期の日本史を彩った某志士、そして後の華族の子孫で、父親が有名な大学教授というお嬢様。

たまたまジャズ・スクールの掲示板を通して知り合い、いっしょに組んでライブにでも出ましょうかということになった。

いつも飄々としていて、超俗的な雰囲気は、ホンモノのお嬢様(?)だよなと思わせるに充分だった。

なんとなく話すときの表情や、会話のテンポの「間」が独特なのだ。

少なくとも、私のようにセカセカはしていない。

で、そんなおっとり気味のお嬢様が好きなタイプのサックス奏者は、おっとり系ではなく、吹きまくり系。

「ぶりぶり吹く人が好きなの」だそうで。

たとえば、ローランド・カーク。

あるいは、ブッカー・アーヴィン。

おお、センスいいなぁと思っていたら、実際に出てくる音は、最近のリー・コニッツにそっくりだった(笑)。

カークよりも、こっちのほうに似てませんか?とばかりに、コニッツがメル・ルイスやローランド・ハナと共演しているライブ映像を見せたら、「私って、そんなに覇気の無いサックスですか?」と少しむくれていた。

コニッツは好みではないらしい。

あくまで、コテコテ系、ブリブリ系が好みなようだ。

ひょんなことから、ある町役場からライブ出演の誘いがきた。

町が主催する音楽イベントでジャズを演奏して欲しいんですけど、と。

いっちょ出てみましょうということになり、彼女が昔のバンドで共演していたドラマーを引っ張ってきてくれた。

アルトサックスにドラム。そして、私のベースの三人編成。ピアノレストリオだ。

持ち時間は、約30分。

じゃあ、その枠内でなんの曲を演奏しましょうかという話になったら、真っ先に《ブッカーズ・ワルツ》をやりたいと言い出したのが彼女だった。

慌てて、ほとんど聴いていなかった『メモリアル・アルバム』を取り出した。

CDにあわせてベースの練習をしてライブに臨んだ。

コード進行の流れが美しく、ベースを弾くのがとても楽しい曲だった。

彼女も、この曲をブリブリ吹きたいと言っていたわりには、優雅でお上品なサックスを披露し、お客さんのウケも悪くはなかったと思う。

私は、ライブが終わるまでは、練習のことで頭がいっぱいだったので、正直言って『メモリアル・アルバム』の《ブッカーズ・ワルツ》の演奏を鑑賞する余裕はなかった。

しかし、ライブが終わり、落ち着いた気分で聴いた《ブッカーズ・ワルツ》はとても哀しく感じた。

なぜか「哀」しい

明るく、ハッピーなフィーリングに溢れた曲調だし、実際ドルフィーとリトルもそのような楽しげな雰囲気で演奏しているに違いない。

パーティのように華やかで、カーニバルのように賑やかな演奏だ。

明るく、ハッピーなフィーリングに満ち溢れている。

しかし、一体どういうことなのだろう。

明るくハッピーなフィーリングに曲が彩られれば彩られるほど、寂しさや哀しさのようなものを感じてしまうのだ。

《ブッカーズ・ワルツ》好きの彼女にも、「明るいのに、どうしてこんなに哀しいの?」と尋ねてみたが、怪訝な顔して、「え!?そうですか?」と驚かれたので、もしかしたら、この曲を哀しいと感じているのは私だけなのかもしれない。

ストレートなブッカー・リトルのラッパと、リトルの旋律に絡む曲線のドルフィーのバスクラリネット。

早めのテンポのワルツ。

ライブならではの熱気、エネルギッシュな演奏。

マル・ウォルドロンのピアノも、エド・ブラックウェルのドラムにも覇気がみなぎっている。

なのに、なんで悲しいんだろう?

いまだに、私の「個人的な謎」は解明されないままでいる。

べつに無理して解明しようとは思っていない。

「謎」があるからこそ、また聴いてみようという気にもなる。

《ナンバー・エイト》のブラックウェル

ちなみに、先日は、一日に5回も『メモリアル・アルバム』をリピートしてしまった。

おかげで、さして気にもとめなかった一曲目の《ナンバー・エイト》もじっくりと味わうことが出来た。

《ナンバー・エイト》の聴きどころは、エド・ブラックウェルのドラム・ソロだと思う。

長尺のソロだが、全然退屈しない。

マル・ウォルドロンの催眠状態に誘うような、単調だが気持ちの良い鍵盤の打鍵の後にドラムソロに突入するので、より一層、メリハリ感が引き立つのかもしれない。

荒っぽくて、かなりラフな感じもするドラム・ソロだが、曲の雰囲気をまったく壊すことなく、演奏の中に必然的に溶け込んでいるように感じるのは、マルのリフっぽいバッキングパターンが脳に染み付いている状態の中で、ドラムソロが展開されるので、実際はピアノの音は鳴っていないにもかかわらず、ピアノのバッキングにあわせてドラムが叩かれているような錯覚に陥るからなのかもしれない。

哀しきリトルの曲

『メモリアル・アルバム』は、『ライブ・アット・ザ・ファイヴ・スポット』のvol.1,2とともに、ニューヨークのファイブスポットで行われたライブの記録の第3集だ。

つまり、『ファイヴ・スポット vol.3』というべき存在。

また、Vol.4とでも言うべき『ヒア・アンド・ゼア』と同様に、ドルフィーの死後に発売されたアルバムでもある。

ドルフィーは、レギュラーのバンドを持たなかった(持てなかった?)。

ミンガスやコルトレーンのグループの一員として、ヨーロッパをツアーしたり、ヨーロッパの現地のリズムセクションをバックにセッションを繰り広げていた。

スタジオ録音のアルバムも残してはいるが、サイドマンは自分のバンドのメンバーというわけではなかった。

そんな彼が、唯一、レギュラーと言うべきグループを持ったのが、ブッカー・リトルとの双頭コンボなのだ。

そして、この双頭コンボの音の記録は、ファイブ・スポットでのライブ演奏のみ。

そういった意味で、「ファイブスポット」でのライブの音源は、歴史的にも非常に貴重な記録といえる。

ドルフィーの良きパートナーだったブッカー・リトルは、このライブから3カ月後に、ブッカー・リトルは死亡している。

享年23歳という若さだった。

ブッカー・リトルも自分のリーダー作で《ブッカーズ・ワルツ》を演奏している。

タイム盤の『ブッカー・リトル』だ。

《ザ・グランド・ヴァルス》という異なるタイトル表記だが、異名同曲。

こちらは、テンポを落としたしみじみとした演奏内容となっているが、こちらも哀しげな雰囲気に溢れている。

曲そのものが持つトーンが哀しげなのだと思う。

この曲の作曲者は、ブッカー・リトル。

もしかしたら、私が感じる哀しさは、蒼色の哀しげな情感をたたえたトランペットを吹くリトルが作った曲ゆえに?

なんて考えるのは、こじつけ過ぎか。

記:2003/09/02

album data

ERIC DOLPHY & BOOKER LITTLE MEMORIAL ALBUM (Prestige)

- Eric Dolphy

1.Number Eight (Potsa Lotsa)

2.Booker's Waltz

Eric Dolphy (as,bcl)

Booker Little (tp)

Mal Waldron (p)

Richard Davis (b)

Ed Blackwell (ds)

1961/07/16

関連記事

>>アット・ザ・ファイヴ・スポット vol.1 /エリック・ドルフィー

>>アット・ザ・ファイヴ・スポット vol.2 /エリック・ドルフィー