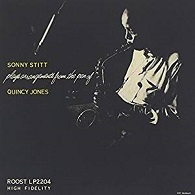

ペン・オブ・クインシー/ソニー・スティット

クインシー・ジョーンズ

作曲家・久石譲のペンネームの元となっている名アレンジャーのクインシー・ジョーンズ。

マイケル・ジャクソンの《スリラー》で一躍有名になった名アレンジャーである彼は、最初はジャズトランペッターだった。

しかし、演奏面よりも編曲の分野で頭角をあらわし、ジャズだと、あの名盤『サラ・ヴォーン&クリフォード・ブラウン』や、日本では《ユード・ビー・ソーナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ》が絶大な人気を誇る『ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン』のアレンジを手掛けた人だということは、ジャズファンはご存知の通り。

では、そのクインシーのアレンジの特徴は?

クインシーアレンジの特徴

たとえば、デューク・エリントンやギル・エヴァンスのような濃厚かつインパクトを有し、一聴するだけで「この人の音だ」とわかる個性というものはない。

その代わり、アレンジャーとしての「個」を前面に押し出すよりも、主役の特性を熟知し、その主役が持つ個性により鮮明な輪郭を与え、上手に引き立てる「引き」のアレンジが巧みだ。

あたかも食材を引き立てる料亭や懐石料理屋の食器のように。

つまるところ、お膳立てが巧みなアレンジともいえるだろう。

だからこそ、クインシーがアレンジを手掛けると、ヴォーカルや管楽器奏者は、その人が持つ「10」の持ち味が「11」にも「12」にも知らず知らず聴取にプレゼンテーションされてしまうということになるのだろう。

マイケルはよりマイケル・ジャクソンらしく、サラはよりサラ・ヴォーンらしい作品に仕上がるという、いわばセンスの良い「影」となって主役を盛り立てるのがクインシーが手掛けるアレンジの特徴なのかもしれない。

スティットの持ち味が鮮明に

となると、ソニー・スティットというアルトサックス奏者の個性を知りたければ、クインシーがアレンジを手掛けた『ペン・オブ・クインシー』を聴けば良い。

ソニー・スティットが持つ節回しや、分かりやすい自己主張がソニー・スティットの他のリーダー作よりも濃厚に輪郭を与えているからだ。

もちろん好き嫌いの次元なの話だが、私はスティットの卓越したサックスの技量は認めつつも、正直、彼のアルトサックスはそれほど好みではない。

もちろんテナーサックスに持ち替えバド・パウエルと共演をした『スティット、パウエル、JJ』のスティットは好きなのだが、アルトサックスになると、なんだか、さきほど「自己主張」と書いたが、彼流の前に出ていこう、出て行こうというあざとさが鼻につくんだよね。

そして、私を「スティット嫌い」にしてしまったのが、じつはこの『ペン・オブ・クインシー』なのだ。

クインシー・ジョーンズがその手腕で、よりいっそうスティットの個性を際立たせてしまった。

その際立ったスティットの個性を好きになれれば、言うこと無しなのだが、残念なことに私の場合は逆の結果になってしまった。

あざとい装飾フレーズ

たとえば、冒頭の《マイ・ファニー・ヴァレンタイン》を聴いてみよう。

非常に分かりやすいスッキリとしたアレンジの上に、スティットのアルトサックスが乗る。

スティットのアルトは、テーマのメロディをほとんど崩さずに吹くために、《マイ・ファニー・ヴァレンタイン》という曲のメロディを知らない人でも、「なるほど、この曲はこういうメロディなのだな」と理解できるはずだ。

また、《マイ・ファニー・ヴァレンタイン》が好きな人にとってみれば、「そうそう、このメロディなんだよ」と嬉しい気持ちになるかもしれない。

とにもかくにも、原曲の輪郭を壊すことなく保っている。

そこまでは良いのだが、スティットはオリジナルのメロディを崩さないかわりに、音の隙間にここぞとばかりに装飾フレーズ、それもいわゆるパーカーフレーズといわれているビバップの定番的フレーズをグイグイとねじ込んでくる。

これが個人的には鬱陶しく感じる。

《マイ・ファニー・ヴァレンタイン》はスローテンポの曲だ。

音を伸ばす箇所や、休符で間を開ける箇所も少なくない。

この箇所や間をどう活用しているかが、ジャズマンの個性やセンスを推し量るひとつのポイントなのだが、どうやらスティットの場合は、どんどん音を付け加えることを選択しているようだ。

もちろん、スローテンポのバラードゆえ、ただ原曲の旋律を吹くだけでは、単調になってしまうことだろう。

しかし、一流のバラードプレイヤーとなれば、たとえば、レスター・ヤングやコールマン・ホーキンスのような名手だったら、もっと違うアプローチで心地よいテンションを保ったまま、間を活かせるのではないだろうか。

チャーリー・パーカーとの違い

もちろん音を付け加えることに対して嫌悪感を感じるわけではない。

チャーリー・パーカーだって『ウィズ・ストリングス』では、原曲のメロディをほぼくずさずに吹くかわりに合間にパーカーならではの高速フレーズを滑らかに挿入している。

つまり、原曲のメロディを殺さず、メロディとメロディの合間にアルトサックス奏者としての自己主張もきちんと織り込むというアプローチはパーカーもスティットも変わることはない。

であるにもかかわらず、私の場合パーカーの『ウィズ・ストリングス』を心地に良さを覚え、スティットの『ペン・オブ・クインシー』がいまひとつに感じる理由は、フレーズのツギハギ感の有無ではないかと思う。

パーカーの場合は、テーマのメロディにパーカーの十八番のフレーズを付け足しても、気持ちよい「一体感」がある。

まるで、原曲のメロディの延長線上にパーカーのメロディがあるような感じだ。

反対にスティットの場合に感じるのは「つぎはぎ感」だ。

つまり、「ここまでは原曲、ここからは付け足し」というような境界線がクッキリと分かってしまうところが私がスティットに感じるアザとさの理由なのだ。

いうなればパーカーの場合は既存のメロディもアドリブも自然な一体感があり、スティットの場合は作為的な感じが見え隠れする。

本当に僅かな差ではあるのだが、そのわずかな差で聴こえてくる印象がガラリと変わってしまうのだから、ジャズって音楽は恐ろしい。

サックス奏者としては一流なのだが

もちろん、スティットが継ぎ接ぎ的に繰り出すフレーズはシャープでテクニカルなものも多い。

サックス奏者としてはかなりの技量の持ち主だということが分かる。

しかし、このスティット特有の「おらおら、凄いフレーズを今オレは吹いているぜ」といわんばかりの、継ぎ接ぎフレーズが前面に出てくるときの勢いに気がついてしまうと、『ペン・オブ・クインシー』のみならず、他の作品の演奏を聴いていても同種の「あざとさ」のようなものに耳が反応してしまい、これはこれでスティットを素直に楽しめないということにもつながるので、ジャズファンとしては不幸なことではある。

もちろん、それはあくまで私が個人的に感じる感覚なので、それを理由に『ペン・オブ・クインシー』とを貶めるつもりはない。

まだまだ私のジャズの楽しみ方が甘いだけの話だ。

そして、『ペン・オブ・クインシー』は、アルバムとしてのクオリティは高いことは言うまでもなく、メロディアスな収録曲が多いことからも、ジャズ初心者にも安心してオススメすることが出来る名盤でもある。

残念ながら好意的なレビューは書けなかったが、もしスティット好きの方は、同じアルバムレビューをスティット好きの高良俊礼氏が書いているので、そちらのレビューのほうもどうぞ!

こちらです⇒ソニー・スティットの唄心

記:2017/11/25

album data

PEN OF QUINCY (Roost)

- Sonny Stitt

1.My Funny Valentine

2.Sonny's Bunny

3.Come Rain or Come Shine

4.Love Walked In

5.If You Could See Me Now

6.Quince

7.Stardust

8.Lover

Sonny Stitt (as)

Quincy Jones (arr,cond)

Thad Jones (tp) #3,5,6

Joe Newman (tp) #3,5,6

Jimmy Nottingham (tp) #1,2,4,8

Ernie Royal (tp) #1,2,4,8

Jimmy Cleveland (tb) #3,5,6

J.J.Johnson(tb) #1,2,4,8

Anthony Ortega (fl,as) #1-6&8

Seldon Powell (ts) #1-6&8

Cecil Payne (bs) #1-6&8

Hank Jones (p)

Freddie Green (g)

Oscar Pettiford (b)

Jo Jones (ds)

1955/9/30 #1,2,4,8

1955/10/09 #3,5,6,7

関連記事

>>サラ・ヴォーン・ウィズ・クリフォード・ブラウン/サラ・ヴォーン

>>ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン/ヘレン・メリル

>>スティット・パウエル・JJ/ソニー・スティット

>>チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス・コンプリート・マスター・テイクス/チャーリー・パーカー