ジョン・コルトレーンの『ワン・ダウン・ワン・アップ』

コルトレーンと私

1967年7月17日のコルトレーンの死から、はや50年近い時が経とうとしている。

毎年この日は、私をジャズの世界へ誘ってくれたコルトレーンの素晴らしい音楽をじっくり聴きながら、そのカッコ良くトンガッた演奏と、荘厳な祈りにも似た音世界に心ゆくまで思いを馳せている。

私自身は1976年生まれであり、リアル・タイムで彼の音楽に触れることのなかった世代であるが、CDやレコードといった形で生前残したオリジナル・アルバムを気軽に聴くことが出来、また、死後に発掘/リリースされた、これまた凄まじい質量の未発表音源の数々を入手して聴くことが出来る幸せというのが年々染みる。

未発表音源に関しては、特に私がジャズにハマり「夏になると1日1枚はコルトレーンのアルバムを聴かないと気持ちが落ち着かない!」という立派な”コルトレーン者”になってから、特に晩年のコルトレーンの音源の権利を持つインパルス・レーベルから、傑作揃いのオリジナル・アルバムに勝るとも劣らない、素晴らしいクオリティの作品が怒涛の勢いでリリースされた。

アット・ザ・ハーフ・ノート

今回は、その未発表音源の中から「ズバ抜けて凄い」と、多くのコルトレーン・ファンや、息子でありミュージシャンのラヴィ・コルトレーンが認める『ワン・ダウン・ワン・アップ~ライヴ・アット・ザ・ハーフ・ノート』を紹介したい。

この音源が発売されたのは、何と2005年。

ラヴィ・コルトレーンが

「親父のテープを整理してたら、ハーフ・ノートで演奏してるやつが見付かったんだけど、コレがもう凄いエキサイティングな内容で、これは多分親父のベスト・プレイに入るぐらいのもんじゃないかと思う」

と、インパルス・レーベルに持ち込んだところ

「なるほどこれは凄い!貴重だし内容が素晴らしい!!」

ということで、ブ厚いブックレット付きの2枚組CDという破格のボリュームでリリースされたものである。

ハーフノート

録音データは1965年3月26日(disc-1)と5月7日(disc-2)

当時ニューヨークには無数のジャズ・クラブがあったが、その中でも

「元々はタダの飲み屋だったが“ジャズの生演奏が聴きたい!”というオーナーの熱意によってバー・カウンターがブチ抜かれ、そこに楽器を置かれ即席のステージになった」

という、実に特異な店であったハーフ・ノートは、だがそれゆえにミュージシャン達にとっては「気軽に気持ちよく演奏させてくれる店」であり、この頃いわゆる「モダン・ジャズ」のカテゴリを抜け出して、マッコイ・タイナー(p)、ジミー・ギャリソン(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)のカルテットでもって様々な実験的な試みをしていたコルトレーンにとっても「自分達の音楽をキチンと理解して、やりたいようにやらせてるクラブ」としてお気に入りの店でもあった。

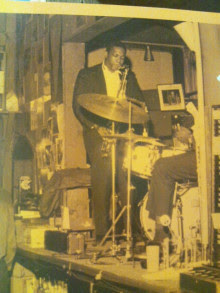

狭いステージ

「ハーフ・ノート」の即席ステージは、写真で見ても分かるように、とにかく狭い。

特に立派な体躯のコルトレーンにとっては演奏中窮屈なことはこの上なかったんじゃないだろうかと思われるが、60年代のコルトレーンはこの店がお気に入りで、しょっちゅう演奏しており、往年を知るファンやミュージシャンらは「ハーフ・ノートでのコルトレーン・カルテットは凄かった。あんなに熱い演奏があんな近距離で目の当たりに出来たなんて今でも信じられない素敵なことのひとつだねぇ……」と、目を細めて口にするという。

そんな「ハーフ・ノート」の前評判も聞いてはいたので、このアルバムは少々値が張っても、私にとっては”買い”の一枚だったが、その内容の凄まじさときたら、当初の期待を遥かに凌駕する圧倒的なものだった。

ラジオ放送用の音源らしく、演奏にナレーションがかぶさってたり、時間の都合で演奏がフェイド・アウトしたりするが、それを考慮しても、絶頂を迎えていたコルトレーン・カルテットの最高にアツい演奏が、最高にアツい現場で見事に録音されたものであると、これはもう胸を張って断言出来る。

ワン・ダウン・ワン・アップ

とにかくこのライヴの最高の山場、タイトルにもなっている究極の一曲《ワン・ダウン・ワン・アップ》だ。

シンプルなリフから一気にアドリブに突入して、コルトレーン吹きまくりーの、マッコイ鍵盤乱打し~の、ギャリソン汗かきまくり~の、エルヴィン叩きまくりーの、ほんの2、3分で、何の曲聴いてるんだか判んなくなるぐらい燃え盛るアドリブ、ガチンコの熱演に放心してしまう。

10分ぐらいからマッコイがいつの間にか抜けて、12分ぐらいにギャリソンもフェイドアウトして、トレーンとエルヴィンの「タイマン」になる。

普通なら「音が少なくなる=演奏が徐々にクールダウンして行く」だが、コルトレーン・カルテットの場合はその真逆だ。

”タイマン”になってからの約10分、トレーンとエルヴィンは二人だけで、テンションがグングン上がって、あとちょっと逸脱したら完全なフリー・ジャズになりそうなところを、エルヴィンがギリギリの、本当に演奏崩壊寸前のところで定型をキープしていて、コルトレーンのテナーも”叫び”と”唄”のギリギリのところでせめぎ合う。

これはもう演奏というより「究極の”行為」なんだろうと思う。

コルトレーンの、特にスタジオ盤はどんなに激しい曲調でも、どこか「意味」や「意思」の持つベクトルが勝っていて、それが「スピリチュアル」と呼ばれる所以なんだろうと思うけど、ライヴの、特にエルヴィンと一騎打ち状態になっている時のコルトレーンには、意味も意志も真っ先にかなぐり棄てて、剥き身で爆発に向かっているような危うさがある。意味なんてどうでもいい、ジャズですらなくたっていい、そんな気迫が物凄いエネルギーの塊になって、聴く側にも剥き身で迫ってくる。

アフロ・ブルー

その他のアルバムでも「おなじみ」の《マイ・フェイヴァリット・シングス》や《アフロ・ブルー》も名演だ。

特に《アフロ・ブルー》は、60年代コルトレーンの持ち味である「激しさ」と「荘厳」の一体が、渾然とした熱演の中で美しい調和を見せており、コルトレーンのソプラノもアツい。

この曲は70年代以降、色んなアーティストにカヴァーされたり、DJがリミックスで使用したり、コルトレーンの代表曲のひとつと言ってもいい、マイナー調で疾走する名曲だが、どういう訳かトレーンのオリジナル・アルバムでは『ライヴ・アット・ザ・バードランド』にしか収録されておらず、実はここだけの話、ファンの間ではバードランドでの演奏よりも、ローランド・カークがアルバム「ヴォランティアード・スレイヴリー」でカヴァーしたヴァージョンの方が「コルトレーン以上にコルトレーンしてるよね」なんて言われてたりもしていたが、ここに収録されている10分越えの《アフロ・ブルー》は本家の面目躍如たる馬力溢れる演奏。

《マイ・フェイヴァリット・シングス》の方はもうそれこそ収録されているライヴ盤は数知れずだが、ここでの20分強の灼熱のヴァージョンは、ここでもコルトレーンに呼吸を合わせてグングンヒートアップしているエルヴィンとのコンビネーションと息を呑むスリリングな展開が素晴らしい。

コルトレーン、マッコイ、ギャリソン、エルヴィンの「黄金のカルテット」の、コレは本当に到達点だと言える。

むせ返るほどの熱気、生々しい息使いまで丁寧に拾った音質、こんな凄いものが「はい、新作です」といきなり発売されるものだから”コルトレーン道”はやめられないのだ。

記:2016/07/17

text by

●高良俊礼(奄美のCD屋サウンズパル)