アウト・トゥ・ランチ/エリック・ドルフィー

2021/11/28

4ビートを超越していたドルフィー

もしかしたら、エリック・ドルフィーの吹奏を100パーセント活かせる器(リズム)を人類はいまだ発明していなのではなかろうか。

『アウト・トゥ・ランチ』を聴くたびに、いつもそう思う。

たしかに、4ビートというリズムは、非常に柔軟性のあるリズム・フォーマットだと思う。

しかし、ドルフィーの「声」は、軽く4ビートのリズムフィギュアを跳び越えてしまっているのではないかと思う。

もちろん、ドルフィーのアルトやバスクラが4ビートに相応しくないというわけではない。彼の演奏は、4ビートという“道路”の上を軽やかに疾走することだって出来る。

しかし、その疾走感には、F-1の車が公道を走るような違和感が常につきまとうのだ。

50ccのバイクからトラックまで、ミニバンからトレーラーまでが走る何の変哲もない普通の道路。

もちろん、F-1の車だって走ろうと思えば走ることは出来るのだろうが、やはり性能や役割に相応しい道路(サーキット)が必要だろう。

しかし、ドルフィーの生きた時代には、ドルフィーというレーシングカーの性能を存分に引き出せる場所はついぞ見つからなかった(そして、今でもそれは無いのかもしれない)。

だから、彼は自ら、自分専用の道(=リズム)を作るしかなかった。

そして、生まれたのが『アウト・トゥ・ランチ』なのではなかろうか。

トニーが叩きだす時間の骨格

ドルフィーとトニー・ウイリアムスとは初共演だが、トニーは正確にドルフィーの描こうとした世界を把握していたんじゃないかと思う。

ドルフィーとの相性は抜群に良いし、常にドルフィーの一歩先を読みながらリズムを構築しているように感じる。

トニーが叩き出す、正確な歪みが加わった時間の骨格。

そして、この中を縦横無尽でものすごい速度で疾走するドルフィー。

『アウト・トゥ・ランチ』を聴くと、ドルフィーが自分なりの新しいリズムフィギュアを作ろうとした実験過程を垣間見るようだ。

「実験過程」と書いたが、作品としては、もちろん一個の独立した完成品だ。

実験作でもあるが、不思議な気分のパッケージとしては、素晴らしい完成度を誇るアルバムでもある。

冷静に発狂した音世界

私は『アウト・トゥ・ランチ』を聴くと、いつも不思議な気分になる。

ドルフィーが描こうとしていた世界に思いを巡らせるからだ。

彼の頭の中には、どのような音楽的設計図やイメージがあったのか、私には想像がつかない。

しかし、微妙に歪んで、冷静に発狂した世界を、とてつもない正確さと執念をもって最後の最後まで丹念に描写しようと腐心したのではあるまいか?

変拍子。

突発的なリズムチェンジとアクセント。

情緒を廃した曲群。

ピアノを排し、硬質なボビー・ハッチャーソンの幾何学的なヴァイブを配することによって、空間的、かつ時間の隙間を描写させること。

フレディ・ハバードのラッパを三次元曲線だとしたら、ドルフィーの描き出すメロディラインは四次元曲線だ。

未来から戻ってきた旋律が、グロテスクな残響を残す。

かろうじて“ジャズ的”なフォルムを残してはいるものの、この世界を描けるのはドルフィーだけだ。

それが証拠に、この『アウト・トゥ・ランチ』のようなタイプの演奏は後にも先にも無い。

過去からも、そして未来からも隔絶した確固とした孤独な世界がここにある。

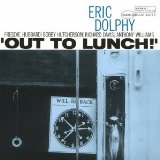

秀逸なジャケ写

ジャケットの写真が秀逸だ。

帰宅する時間を指し示す時計には、7本もの針がついている。そして、それらの針は、それぞれメチャクチャな時間を指し示しているのだ。

「二度と帰ることのない外出」だと深読みしてしまうのは、この録音の数ヵ月後にドルフィーは本当にあの世へと旅立ってしまったという事実があるからかもしれない。

もちろん、当時のこのジャケットの製作者は、そんなこと知る由もなかっただろうが……。

『アザー・アスペクツ』とともに、ドルフィー最大の異色作。

そして1、2を争う傑作でもある。

聴く人の感性のレベルに応じて、様々な疑問を投げかけてくれる。

記:2002/11/01

album data

OUT TO LUNCH (Blue Note)

- Eric Dolphy

1.Hat And Beard

2.Something Sweet,Something Tender

3.Gazzelloni

4.Out To Lunch

5.Straight Up And Down

Eric Dolphy(as,bcl,fl)

Freddie Hubbard(tp)

Bobby Hutcherson(vib)

Richard Davis(b)

Tony Williams(ds)

1964/02/25