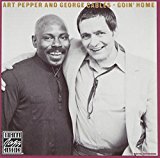

ゴーイン・ホーム/アート・ペッパー

2022/06/16

ペッパーの遺作

スタン・ゲッツの「遺作」は、ピアノとのデュオだったが(『ピープル・タイム』)、アート・ペッパーの「遺作」も、ピアノとのデュオだった。

それにしても、タイトルが、『ゴーイン・ヘヴン』ならぬ、『ゴーイン・ホーム』とは、なんとも皮肉な……。

ジョージ・ケイブルス

伴奏者、いや、ペッパーとの“伴走者”のピアニストは、ジョージ・ケイブルス。

正直、私はこの人のピアノ、かなり浮き沈みのあるピアニストだと思っているのだが、ここでのペッパーのサポートっぷりは素晴らしい。

ケイブルス自身、このアルバムを聴き返すと、自分のピアノが自分じゃないところがある、ペッパーが自分の潜在能力を引き出してくれた、と語るように、やはり、レコーディング時のケイブルスは、ペッパーに触発され、普段の実力以上の力を出しきったのだろう。

ペッパーのフッと肩の力が抜けたような歌心にも聴き惚れるが、私の場合は、やはり、ケイブルスのピアノに耳がいってしまう。

それはつまり、ピッタリとペッパーに張り付くようでいて、息苦しくないピアノのサポートが面白いからだ。

敬愛の念以上に、このピアノは、ペッパーのサックスに情愛の念さえ持ってピッタリと寄り添っているのではないのか、と思うような密着度なのだ。

それに比べて、ペッパーは比較的淡々としているのだが、ケイブルスの密着擦り寄り度は、時代劇で剣客にすがる女そのもの。

ただし、「行かないでください、せめてお名前でも!」などと言いながらも、聞いているぶんには、それほどベタベタに重苦しく感じられないのも、彼のピアノの不思議なところ。

ペッパーの伴奏できて嬉しい!という喜びと、いいものを作るぞ! というやる気がそうさせているのかもしれないし、実際、彼のピアノの音がそう語っているように聴こえる。

ラテンナンバーがよく似合う

ベストは、勢い溢れる《ビリーズ・バウンス》かな?

また、この当時のペッパーのアルトの音色と演奏から生れる雰囲気にピタリとマッチしている《サンバ・モン・モン》も良い。

ペッパーは昔からラテンの演奏が得意だ。

前期のペッパーはピリッと締まりのあるラテン演奏、後期のペッパーは、《ベサメ・ムーチョ》のように、哀愁を前面に押し出した吹奏と、微妙な感情放出の差はあるが、ペッパー流のアーティキュレーション(楽器につける音のメリハリ)が、ラテン的旋律やリズムにマッチしているのかもしれない。

それと、珍しい演奏が、ペッパーがクラリネットを吹いているスティーヴィー・ワンダーの名曲《イズント・シー・ラヴリー》だ。

なんだか、ペッパーのクラリネットが寂しげ。

逆に溌剌と張り切っているケイブルスのピアノとの対比が面白い。

ケイブルスのピアノソロをはさみ、やっぱりクラじゃ調子が出ないとでも思ったのか、アルトサックスに持ち替えて吹いている。

ペッパーの抒情性、「遺作」という先入観なしでも堪能することが出来るが、「最後の作品」ということを知ってしまうと、聴いている際は、さらに切ない気分に陥ってしまう。

記:1999/04/22

album data

GOIN' HOME (Galaxy)

- Art Pepper

1.Goin' Home

2.Samba Mom Mom

3.In a Mellow Tone

4.Don't Let the Sun Catch You Cryin'

5.Isn't She Lovely

6.Billie's Bounce

7.Lover Man (Oh, Where Can You Be?)

8.The Sweetest Sounds

Art Pepper (as,cl)

George Cables (p)

1982/05/11&12